最近几年,混合蛋白报药约来越多了。有些是重组蛋白混合物,有些是天然提取蛋白混合物,有些是提取蛋白的简单纯化物。新药报批时如何评价这类药物,还有待深度探讨。

从当前的案例来看,混合蛋白的鉴定基本上就是 非标记蛋白质组学技术(Label free),而且都是初期探索性研究,如何真正合理用到新药评价中,还有很多问题有待研究。

从蛋白质组学发展历史来看,追求“鉴定蛋白数越多越好”,是很常态化的做法,这是发论文的一个优势的体现,比如被人鉴定5000个蛋白,你鉴定8000个蛋白,那你技术上算是有优势。至于这些蛋白是不是可靠,就没有被认真关注。原因是,当前的蛋白质组学关注点在“差异蛋白和差异倍数”,只需要选择你认为重要的蛋白进行功能性验证就完事了。极少数会验证实际蛋白的完整性等要点。毕竟,蛋白质组学鉴定的蛋白是数据库蛋白,与实际样品中的蛋白不能等同。

复杂混合蛋白药物(我简称为“蛋白组药物”)如果作为生物药,个人认为要尽可能得到可靠的蛋白鉴定结果,宁少勿乱。如果为了追求鉴定多,而把核心筛选参数降低要求(比如独有肽段降到1个,单肽得分甚至小于1,等),多少感觉是自欺欺人,有害无益。

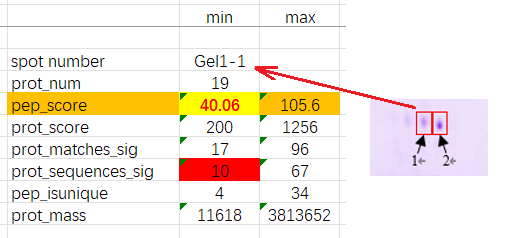

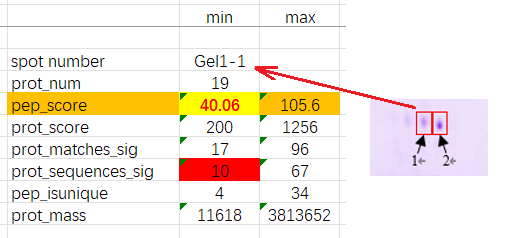

2025年以来,我们尝试了“双向电泳(2DE)结合nanoLC-MS/MS”来鉴定【蛋白组药物】的构成,结果超出我此前的认知,1个斑点鉴定的蛋白数比我预期的还是有点多。根据我对蛋白质鉴定的认知,设置了较严格的筛选标准,结果表明,某斑点鉴定了19个蛋白(已排除Keratin)(图1),这些蛋白应该是比较靠谱的,但原则上还应该进一步开展验证研究。

关于蛋白质组药物的相对定量,个人认为,蛋白水平要比肽段水平更真实、更有意义(以后用数据来讨论)。

更多精彩文章,请关注公众号 【药网堂】

All rights reserved , visit the micromessage 药网堂 for more @ tofms_org@126.com

【wkh, 2025-05-16 09:17:19】

【责任人 wkh】

[已阅读 307 次]

|